保育カフェ・Breathe(ブリーズ)、8月開催分の行事のご案内

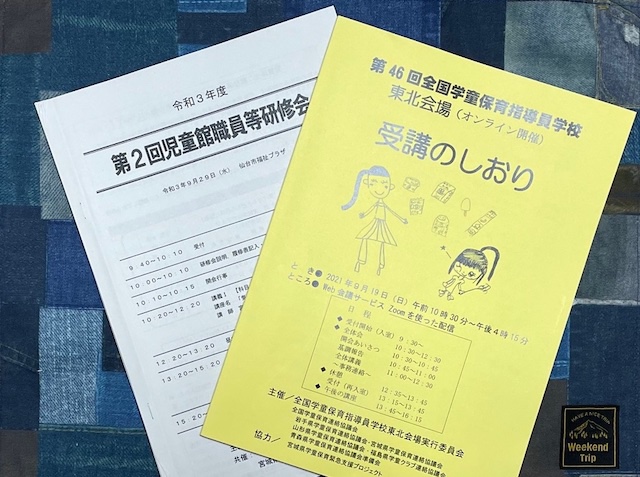

梅雨が明けて、酷暑の中いかがお過ごしでしょうか。 さて、当センターでは、保育カフェ・Breathe(ブリーズ)と共催で、保育士を対象とした以下の行事の開催を予定しております。ここでは、8月開催分のご案内をさせて頂きます。 詳細は、以下の情報をご覧ください。保育士の皆様のご参加を心よりお待ちしております。 なお、保育カフェ・Breatheの公式Lineができました。興味関心のある保育士の皆様の登録をお待ちしております。 https://lin.ee/zp9zCGv